“Um imenso aumento de escala em esforços para conservar a biosfera é necessário para evitar inaudito sofrimento devido à crise climática.” Advertências da comunidade científica, tal como essa em epígrafe, multiplicam-se e assumem cada vez mais a forma de ultimatos. Estamos, é agora indubitável, acelerando numa trajetória de colapso socioambiental, como mostram de modo inequívoco o relatório especial do IPCCSR1.5, de outubro de 2018, e o 1º Relatório de Avaliação sobre o estado da biodiversidade global, lançado pelo IPBES em maio de 2019, além de uma enxurrada de estudos e projeções científicas. Embora o incremento demográfico seja um problema não irrelevante e ainda crescente, o motor fundamental desse processo não é a humanidade em geral, mas a civilização termo-fóssil intrinsecamente expansiva e destrutiva dos alicerces da vida no planeta a que damos o nome de capitalismo global. Define-se aqui capitalismo global como o sistema socioeconômico criado pela lógica da acumulação de capital e bens de consumo e comandado por redes corporativas ou por Estados-corporações, definição em que se enquadram hoje todos os sistemas econômicos hegemônicos do planeta. Além dessa causa socioeconômica primária, agem sobre os desequilíbrios crescentes do sistema Terra alças de retroalimentação oriundas desses mesmos desequilíbrios, de modo que aumenta dia a dia a probabilidade de alterações no sistema climático e de aniquilação da biodiversidade em um grau superior às possibilidades de adaptação do homem e de inúmeras outras espécies. Em que ponto estamos nessa trajetória e que resposta política se impõe hoje para diminuir as probabilidades de ocorrência dos cenários mais destrutivos são as duas questões que fornecem a motivação desse texto.

Os pontos de inflexão na dinâmica de um colapso

Antes de mais nada, tentemos definir a dinâmica de um colapso ambiental, valendo-nos de uma passagem de Chris Martenson1:

Muitas pessoas têm a expectativa de algum grau de colapso, seja econômico, ambiental e/ou social, pensando que reconhecerão os sinais de perigo a tempo. Como se fosse algo completamente óbvio, como um blockbuster de Hollywood. Completo, com claras advertências dos cientistas, dos políticos e da mídia. E todo mundo poderá então entrar em pânico ou se tornar um herói destemido. Mas não é assim que o colapso funciona. Colapso é um processo, não um evento. E ele já está em curso, à nossa volta. O colapso já está aqui.

O que permite afirmar a presença de um colapso não é seu ponto de chegada, com seu imaginário, muito em voga, de catástrofes apocalípticas e de precipitação das sociedades humanas e de inúmeras outras espécies num abismo de insondáveis profundidades. Uma característica basilar do processo de colapso dos sistemas interdependentes em que vivemos (sociedades, biosfera e sistema climático) é o fato de não evoluir a uma velocidade constante. Sua dinâmica é marcada por acelerações e desacelerações. Mais importante: essa dinâmica se divide na maior parte das vezes em duas fases maiores e bem distintas: antes e depois da ultrapassagem de pontos de inflexão ou de virada (tipping points). Um colapso torna-se inevitável uma vez ultrapassados esses pontos de virada, definidos como o momento em que tensores em acumulação superam a resiliência do sistema sobre o qual eles agem. Superado esse ponto, o sistema deixa de gravitar em torno de seus atratores de estabilidade, oscila, torna-se brevemente muito instável, antes de transitar, mais ou menos rapidamente ou mesmo abruptamente, para outro estado (Lenton & Schellnhuber, 2007; Duarte et al., 2012; Lenton et al., 2015; Steffen et al., 2018; Lenton et al., 2019).

A velocidade dessa transição pós-ponto de virada pode variar. No caso do sistema climático, por exemplo, admitida a hipótese largamente compartilhada entre os cientistas, de que este pode ultrapassar um ponto de virada após um aquecimento de 2°C, há incerteza sobre quão rapidamente evoluiremos em direção ao que Will Steffen e colegas (2018) chamaram de “Hothouse Earth”, ou de uma “Terra inabitável”, na expressão de David Wallace-Wells (2017 e 2019). No que se refere especificamente ao aquecimento, a hipótese gradualista parece ainda prevalecer entre os cientistas. Jean Jouzel, ex-vice-presidente do IPCC, por exemplo, afirma (Herzberg 2019):

Os colapsólogos se enganam, a meu ver, na escala de tempo. O colapso não é iminente. Na realidade, vejo-nos grelhando em fogo baixo. (…) Certos sinais, ainda a confirmar, permitem pensar numa aceleração da degradação. Penso que não poderemos nos adaptar a um aquecimento de 3°C e que viveremos conflitos maiores.

Tal é, em essência, o ponto de vista dominante no establishment científico, consubstanciado no IPCC. Ele é criticado, contudo, por diversos especialistas ao não integrar devidamente em seus modelos a crescente aceleração do aquecimento causada pelas alças de retroalimentação, entre elas o dieback ou morte “espontânea” das florestas e a liberação de CO2 e de metano do permafrost terrestre e dos sedimentos submarinos no Ártico, atualmente em desenfreado degelo. De qualquer modo, a advertência de Jean Jouzel não deve ser esquecida: um aquecimento médio global superficial, terrestre e marítimo combinados de 3°C acima do período pré-industrial é considerado “catastrófico”, como já categorizado por outros cientistas (Xu & Ramanathan 2017), e por catastrófico entenda-se que tal aquecimento coloca a humanidade e inúmeras outras espécies provavelmente no limite de sua capacidade de adaptação. Além disso, a advertência de Jouzel endereça-se aos que ainda especulam sobre qual seria o risco maior: a emergência climática ou a eventualidade de “conflitos maiores”, no limite um inverno nuclear. Trata-se de uma falsa questão, pois a cada dia que passa a própria emergência climática ganha mais peso entre as causas de tais conflitos. Não se trata, portanto, de um aut-aut, mas de uma relação probabilística de causalidade entre a emergência climática e as guerras.

A hipótese gradualista é desafiada por um número crescente de cientistas. Em The Seneca Effect. Why Growth is Slow but Collapse is Rapid (2017), Ugo Bardi explora a proeminência de transições não lineares, muito rápidas ou mesmo abruptas, na dinâmica histórica das sociedades e dos sistemas físicos, uma vez ultrapassados pontos de virada:

Um modo de olhar para a tendência de sistemas complexos a colapsar é em termos de pontos de virada (tipping points). Esse conceito indica que o colapso não é uma transição suave; é uma mudança drástica que leva o sistema de um estado a outro, passando brevemente por um estado de instabilidade.

A noção de uma transição rápida, uma vez ultrapassados esses pontos, revive o ditado de Seneca (segundo o qual crescimentos são lentos, mas a ruína é rápida2), que deu ao livro de Ugo Bardi seu título. Ela remete também à famosa questão de Hegel da transição da quantidade à qualidade, um mecanismo relativamente negligenciado de mudança, seja no âmbito da evolução (Eldredge & Gould, 1972/1980), seja nas dinâmicas do sistema Terra. Em sua Enciclopédia das ciências filosóficas (1817), Hegel escreve:3

De um lado, as determinações quantitativas da existência podem ser alteradas sem alterar sua qualidade. (…) De outro, esse processo de aumento e decréscimo indiscriminado tem seus limites, e a qualidade é alterada ao se superarem tais limites. (…) Quando uma mudança quantitativa ocorre, ela parece ser de início praticamente inócua; e, entretanto, há algo diverso oculto atrás dela e essa mudança aparentemente inócua do quantitativo é, por assim dizer, um ardil (List) através do qual o qualitativo é capturado.

Embora pontos de virada sejam, de fato, claramente percebidos apenas pelo espelho retrovisor, isto é, apenas tarde demais para serem evitados, há um consenso emergente de que já estamos começando a testemunhar acelerações vertiginosas, consistentes com a ultrapassagem de diversos pontos de virada em alguns componentes de larga escala do sistema Terra, os chamados “tipping elements” (Lenton, Held, Krieger et al. 2008)4. Entre esses tipping elements ou elementos críticos, contam-se o sistema climático, a biomassa, a circulação oceânica, a criosfera etc. É crescentemente provável, insista-se, que ao menos alguns desses elementos críticos, estreitamente interdependentes — o mais notório deles sendo a desintegração da criosfera — já tenham ultrapassado ou estejam em vias de ultrapassar pontos de virada ou de irreversibilidade. Essas ultrapassagens, já ocorridas ou iminentes, colocam-nos numa nova fase histórica: a “Idade do colapso ambiental”, para dizê-lo nos termos do título de um relatório do Institute for Public Policy Research (IPPR): This is a crisis. Facing up to the Age of Environmental Breakdown (Laybourn-Langton, Rankin & Baxter, 2019). Após descrever os traços mais salientes dessa crise, os autores concluem:

Embora haja incerteza sobre como esse processo se desenrolará — variando de mudanças lineares a eventos não lineares abruptos e potencialmente catastróficos — a extensão, a gravidade, o ritmo e o fechamento da janela de oportunidade para evitar resultados potencialmente catastróficos levaram muitos cientistas a concluir que entramos em uma nova era de rápidas mudanças ambientais. Definimos essa nova era como a “idade do colapso ambiental” para destacar a gravidade da escala, o ritmo e as implicações da desestabilização ambiental resultante da atividade humana agregada.

Já no início do segundo decênio, 40 anos após a publicação de seu clássico The Limits to Growth (1972, reescrito em 1994 e em 2004), Dennis Meadows afirmava: “Vejo o colapso já acontecendo” (Mukerjee, 2012). E em 2017, em uma entrevista à ONG We Love Earth, Meadows reiterava sua convicção: “We are seeing colapse. I mean, my goodness, look around. If this isn’t collapse, then what do you call it. (…) We are in a period of collapse now, which will intensify”5. Já está se intensificando, no que diz respeito, por exemplo, a incêndios florestais cada vez mais frequentes, extremos e incontroláveis (embora devidos a fatores concretos diversos), do Brasil aos EUA, à Europa, à Groenlândia, a vastas extensões do Ártico, à Indonésia e à Austrália, no que já se tem chamado a “aurora do Piroceno” (Vaughan, “Dawn of the pyrocene”, 2019).

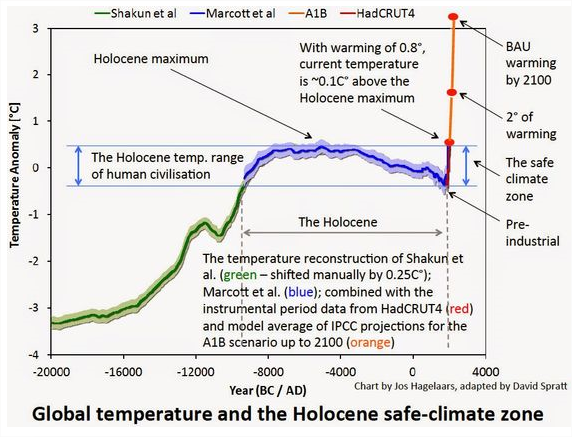

O aquecimento atual é sem precedentes no Holoceno e está se acelerando

Seria fácil citar outras autoridades científicas e documentos coletivos em apoio à percepção de que o colapso ambiental não é mais apenas um cenário eventual do futuro, com todo o peso de incerteza que se reserva a esta palavra. Mais eficiente, entretanto, que alinhar essas incontáveis advertências, é descrever brevemente as evidências que as sucitam, a começar pelas dinâmicas atuais do sistema climático. O aquecimento de 0,8°C, atingido em 2010, já havia nos retirado da zona de um clima seguro para a humanidade e nos arremessado em mare incognitum, tendo ultrapassado em cerca de 0,1°C o chamado Máximo Holoceno, o período mais quente (entre 8 mil e 5 mil anos AP) da época geológica precedente, o Holoceno (11.700 anos AP–1950),6 tal como mostra a Figura 1.

Figura 1: Evolução da temperatura média superficial do planeta após a última deglaciação (curva verde, 20.000–12.000 AP) com variação negativa e positiva máxima de 0,7°C durante o Holoceno (curva azul, 11.700 AP–1950). Em vermelho, o aquecimento global no Antropoceno, com expectativa, mantidas as condições presentes, de um aquecimento superior a 3°C acima do período pré-industrial no século XXI.

Fonte: Shaun A. Marcott et al. “A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years”. Science, 339, 8/III/2013. <http://science.sciencemag.org/content/339/6124/1198>

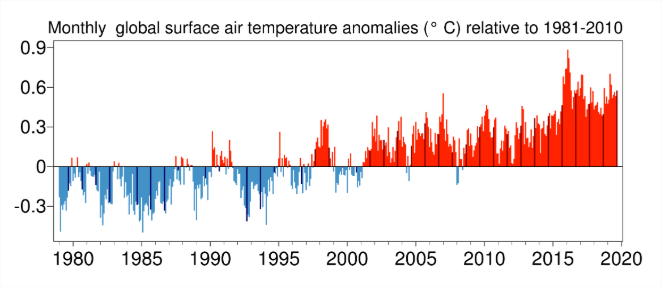

Desde 2010, saímos da zona de segurança climática e adentramos uma zona de risco crescente ou de alto risco, para empregar os termos utilizados pelo Stockholm Resilience Center (Rockström et al., 2009; Rockström & Wijkman, 2012; Steffen, 2015). De fato, se “cada década desde a de 1970 foi claramente mais quente que a década precedente”7, desde 2014, a curva do aquecimento parece acelerar-se ainda mais, como mostra a Figura 2.

Figura 2: Temperatura global superficial entre 1880 e 2019 em relação ao período 1880-1920.

Fonte: HANSEN, James et al., Global Temperature in 2019. Goddard Institute for Space Studies, 15/1/2020.

Em 2015, o aquecimento médio superficial global, terrestre e marítimo combinados, ultrapassou 1°C acima do período pré-industrial (1850-1900). Segundo Hansen e colegas (2020), a temperatura média global em 2019 atingiu 1,2°C acima do período 1880-1920. Já em setembro de 2019, a Copernicus, agência europeia do clima, afirmava que “temperaturas mensais nos últimos 12 meses ficaram em média próximas de 1,2°C acima do período pré-industrial”8. Desde 2008, a temperatura média de todos os meses do ano tem sido maior, ou muito maior, que as médias mensais correspondentes do período 1981-2010, como nos dá a ver a Figura 3.

Os termômetros mostram que 19 dos últimos 20 anos foram os mais quentes dos registros históricos instrumentais (desde 1880). Mostram também que os últimos seis anos (2014–2019) foram os mais quentes nessa série de 140 anos e que o ano de 2019 foi o segundo mais quente. Apenas 2016, ano de um fortíssimo El Niño, foi ainda mais quente que 2019, mas por uma diferença mínima (0,04°C, se considerado o ano-calendário), como afirma o Copernicus:

Globalmente, o ano-calendário de 2019 foi 0,59°C mais quente que a média do período 1981-2010. O mais quente período de 12 meses foi Outubro 2015-Setembro 2016, com uma temperatura 0,66°C acima da média desse período. 2016 é o ano-calendário mais quente dos registros históricos, com uma temperatura média global 0,63°C acima do período 1981-2010. 2019 tornou-se o segundo ano mais quente nesse registro. O terceiro ano-calendário mais quente foi 2017, com uma temperatura 0,54°C acima da médio desse período.

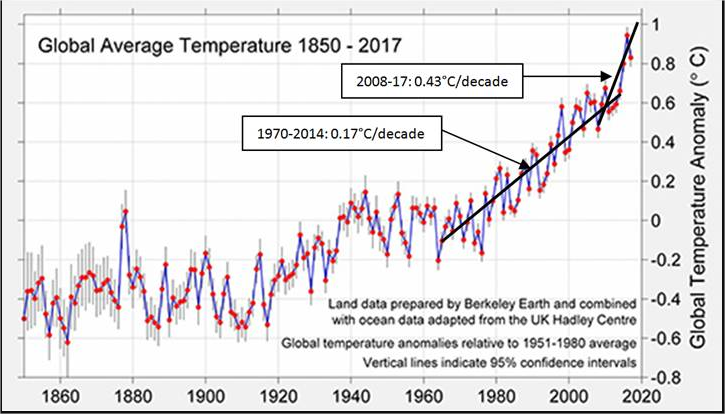

Entre 2015 e 2019, a temperatura média anual do planeta elevou-se 0,2°C, um ritmo consistente, portanto, com o aquecimento de 0,43°C verificado no decênio 2008–2017, em relação ao período pré-industrial, tal como apontado pelo Data Center da Chiangmay University. Trata-se de uma aceleração brutal. O ritmo do aquecimento médio global multiplica-se por 2,5 no período 2008–2017, comparado com 1970–2014, como mostra a Figura 4.

Figura 4: Temperaturas médias globais superficiais, terrestre e marítima combinadas, entre 1850 e 2017 em relação ao período 1951-1980 e comparação do ritmo de aumento médio por década entre os períodos 2008-2017 (0,43°C/década) e 1970-2014 (0.17°C/década).

Também os oceanos estão se aquecendo agora muito mais rapidamente que previsto. Os últimos dez anos foram os dez anos mais quentes dos registros históricos nos oceanos. Os cinco últimos anos foram os mais quentes desses registros e 2019 foi o ano mais quente, batendo pela terceira vez os recordes sucessivos de 2017 e 2018 nas temperaturas oceânicas. A taxa de aceleração desse aquecimento é demonstrada pelo fato de que os oceanos se aqueceram cerca de 4,5 vezes mais rápido no período 1987–2019, comparado com a taxa de aquecimento no período 1955–1986. “A quantidade de calor absorvida pelos oceanos nos últimos 25 anos”, afirma Lijing Cheng, “equivale à explosão de 3,6 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima” (Cheng et al. 2019; Cheng et al. 2020; Brackett 2020).

Mais aquecimento é inevitável

Qualquer esperança de desaceleração do aquecimento nos próximos anos, mantido o entrincheiramento dos investimentos nos combustíveis fósseis, é tolo otimismo. Mais aquecimento é doravante inevitável, dado o atual desequilíbrio energético do planeta (Earth Energy Imbalance, EEI), causado por concentrações atmosféricas excedentes de gases de efeito estufa (GEE). Segundo James Hansen9:

Há um desequilíbrio energético temporário. Mais energia está chegando do que saindo da Terra e isso continuará até que a Terra se aqueça o bastante para de novo irradiar para fora tanta energia quanto ela absorve do sol. Mais aquecimento já é inevitável e ocorrerá mesmo sem mais emissões de gases de efeito estufa.

É precisamente ao aquecimento futuro inevitável decorrente desse desequilíbrio energético do planeta que se refere, por exemplo, o documento publicado em 9 de Setembro de 2018 pelo jornal Libération: SOS de 700 Cientistas, documento que se inicia por esse veredito: “Já entramos plenamente no ‘futuro climático’” (« Nous sommes d’ores et déjà pleinement entrés dans le ‹ futur climatique › »). Em outras palavras, o aquecimento e demais desequilíbrios sucessivos do sistema climático estão já embutidos (locked in) nesse desequilíbrio energético planetário e no ímpeto de sua dinâmica. Ocorre que, além desse aquecimento termodinâmico, inercial e inevitável, a dinâmica expansiva, igualmente inevitável, do capitalismo global continua aumentando a queima de volumes sempre mais colossais de combustíveis fósseis. Em consequência disso, a rapidez do aumento das concentrações atmosféricas de GEE é hoje sem precedentes nos últimos 55 milhões de anos, conforme uma revisão da U.S. National Research Council of the National Academies (Somero et al. 2013):

Os aumentos precedentes de níveis de CO2 ocorreram durante períodos de centenas de milhares a milhões de anos e, portanto, diferem consideravelmente do rápido aumento dos dias atuais relacionado às atividades humanas. A taxa atual de aumento no nível de dióxido de carbono atmosférico é sem precedentes nos últimos 55 milhões de anos. A taxa é muito maior do que ocorreu mesmo nos eventos mais rápidos conhecidos da história da Terra, e cada um desses eventos passados foi acompanhado por importantes mudanças na química do oceano e extinções em massa da vida oceânica ou terrestre ou ambas.

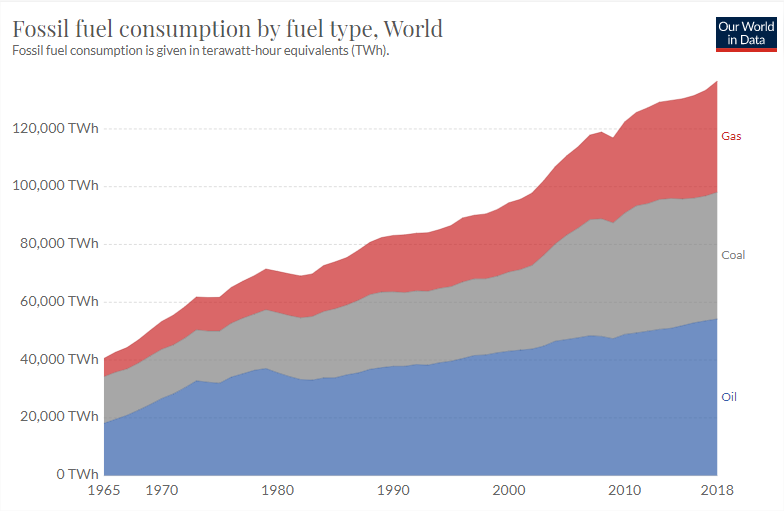

A rapidez do aumento, mais ainda que o montante atual, dessas concentrações atmosféricas de GEE é, de fato, o elemento mais preocupante, pois ela suprime o fator tempo, crucial para a adaptação das espécies, inclusive a nossa. E continuamos a lançar cada vez mais lenha na fornalha, conforme mostra a Figura 5.

Figura 5: Consumo global por tipo de combustível fóssil entre 1965 e 2018, em TWh.

Fonte:Our World in data, baseado em BP Statistical Review of Global Energy (2019).

Malgrado declarações bombásticas em contrário, os governos e a rede corporativa, que controlam os investimentos estratégicos da sociedade, continuam engajados no aprofundamento da crise climática. Os números o dizem. Em 2009, os governos do G20 comprometeram-se a descontinuar os subsídios à indústria de combustíveis fósseis. Em 2017, os subsídios diretos a essa indústria atingiram US$ 296 bilhões por ano, segundo um relatório do FMI (Coady et al. 2019). Ainda segundo esse relatório, os subsídios indiretos e invisíveis, vale dizer, a diferença entre o custo final do produto para as companhias e o custo dos malefícios causados por esses combustíveis que a sociedade paga, isto é, seu custo real, incluindo os custos sociais da poluição do ar, da terra e da água, os impactos sobre a saúde pública, os impactos sobre a biosfera e sobre o sistema climático, elevavam-se em 2017 a US$ 5,2 trilhões, 6,5% do PIB mundial e US$ 500 bilhões a mais do que haviam sido em 2015.

Mais ingentes que os subsídios são os investimentos diretos, em especial do setor financeiro, conforme mostrou o documento Banking on Climate Change. Fossil Fuel Finance Report Card 201910. Apenas entre 2016 e 2018, com o Acordo de Paris já em vigência, 33 bancos canadenses, chineses, europeus, japoneses e dos EUA canalizaram US$ 1,9 trilhão para a indústria de combustíveis fósseis, numa trajetória de aumento desses financiamentos a cada ano: 2016 — US$ 612 bilhões; 2017 — US$ 646 bilhões e 2018 — US$ 654 bilhões. Para se ter uma ideia de contexto, os investimentos em energia solar em 2018 foram de US$ 131 bilhões (Chivers, 2019), isto é, apenas um quinto dos investimentos diretos em combustíveis fósseis nesse mesmo ano e menos que os financiamentos apenas do JP Morgan Chase em combustíveis fósseis nesse triênio (US$ 196 bilhões). Em 2017, as transferências de recursos para a indústria de areias betuminosas cresceram 111% em relação a 2016, sendo este o setor mais pesadamente financiado no âmbito dos combustíveis fósseis (Hill, 2018). As três maiores administradoras de ativos financeiros do mundo — The Vanguard Group, State Street Corporation e Blackrock — canalizaram nesse triênio US$ 300 bilhões em investimentos na indústria de combustíveis fósseis. Blackrock, a maior administradora de fundos do mundo, com US$ 7 trilhões em ativos, é também a maior investidora em novas minas de carvão, uma das maiores investidoras em petróleo e gás e a maior investidora dos EUA em destruição das florestas tropicais. Juntos, essas “Big Three” gerem ativos maiores que o PIB da China e os ativos em carvão, petróleo e gás por elas administrados aumentaram 34,8% desde 2016 (Greenfield, 2019). O CEO da Blackrock, Larry Fink, acaba de declarar que pretende decuplicar seus ativos “sustentáveis”, dos atuais US$ 90 bilhões para US$ 1 trilhão em uma década (Henderson, Nauman, Edgecliffe-Johnson, 2020). Declarações do gênero tergiversam sobre o que importa: desinvestir drasticamente em combustíveis fósseis. Os que controlam os investimentos não demonstram na prática essa intenção, pois isso significaria renunciar a oportunidades de ganhos imediatos. Preferem impelir a humanidade à ruína enquanto fomentam a crença de que os mercados, induzidos por “carbon taxes” e outros “virtuosos” mecanismos de preços, guiarão em breve a humanidade à terra prometida da transição energética…

A meta de 2°C já é inalcançável

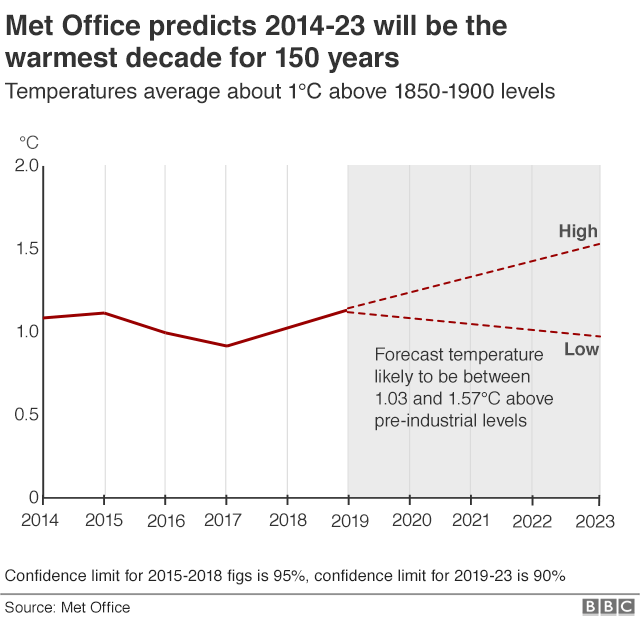

Enquanto nosso futuro é sacrificado no altar do mercado, os dados paleoclimáticos ensinam que o planeta em que vivemos hoje já não admite mais a meta de 2°C. Como lembra Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial: “A última vez que a Terra apresentou concentrações atmosféricas de CO2 comparáveis às atuais foi há 3 a 5 milhões de anos. Nessa época, a temperatura estava 2°C a 3°C [acima do período pré-industrial] e o nível do mar estava 10 a 20 metros mais alto que hoje” (McGrath, 2019). O MET Office, a agência britânica do clima, afirma que o decênio 2014-2023 será o mais quente dos últimos 150 anos. Além do que mostra a Figura 5, acima, as emissões de GEE são magnificadas pelo agronegócio, que desmata e queima as florestas tropicais numa escala jamais vista: 3,61 milhões de km² de cobertura arbórea foram suprimidos do planeta entre 2001 e 2018, segundo dados do Global Forest Watch, ilustrados na Figura 6.

É preciso admitir sem mais delongas que, nos marcos do atual sistema político-econômico global, a meta de não ultrapassar um aquecimento médio global de 2°C acima do período industrial é inatingível. Declarações independentes de numerosos e eminentes climatologistas (feitas à margem dos relatórios oficiais do IPCC, necessariamente mais reticentes) reiteram essa percepção. Andrew Simms (2017) interrogou-os a respeito das chances de não ultrapassarmos essas colunas de Hércules do aquecimento global. A resposta unânime é de que tais chances são ínfimas ou nulas. Gavin Schmidt, diretor do Goddard Institute for Space Studies da Nasa, é categórico: “A inércia no sistema (oceanos, economias, tecnologias, pessoas) é substancial e até agora os esforços não são comensuráveis com os objetivos”. Glenn Peters, pesquisador sênior do Cicero (Noruega), é da mesma opinião: “Já emitimos [GEE] demais”. Em suma, relata Andrew Simms, “nenhum dos cientistas entrevistados pensa ser provável que a meta de 2°C será atingida. Bill McGuire, professor emérito de riscos geofísicos e climáticos na University College London, é mais enfático: “Minha opinião pessoal é que não há absolutamente qualquer chance”.

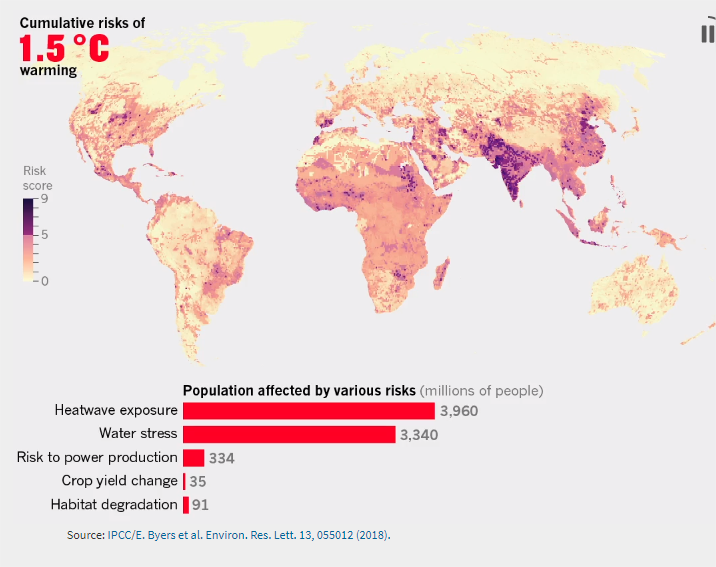

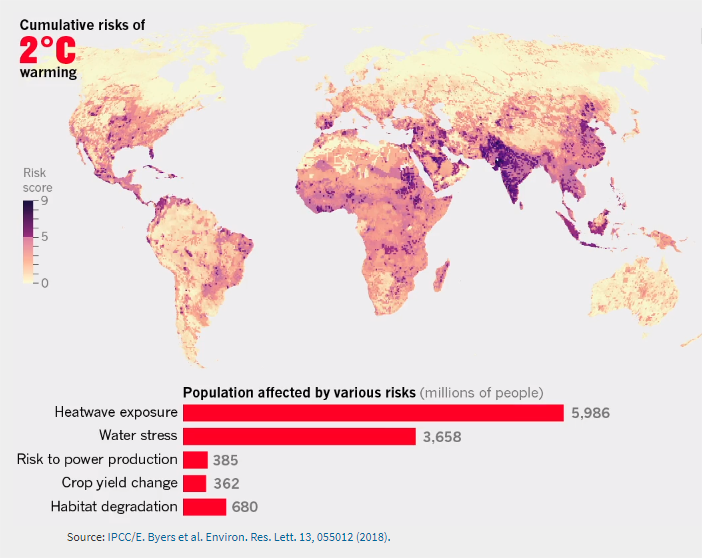

Como um aquecimento dessa magnitude se traduz em impactos? As figuras 7 e 8 (Tollefson 2019) mostram a diferença entre um aquecimento de 1,5°C e de 2°C.

Como demonstra a simples comparação entre as Figuras 7 e 8, um mundo 2°C em média mais quente do que o período pré-industrial é muito mais adverso do que um mundo moldado por um aquecimento, já profundamente ameaçador, de 1,5°C. Ele implica mais de 2 bilhões de pessoas a mais submetidas a ondas de calor extremo; cerca de 300 milhões de pessoas a mais sujeitas a estresse hídrico; outras tantas a mais sofrendo quebras de safras e quase 600 milhões de pessoas a mais vivendo em habitats degradados. O desastre é muito maior se incluirmos a elevação do nível do mar, abaixo examinada, mas pode ser ainda maior, deve-se temer, dados os impactos não modelados e ainda desconhecidos. De fato, para os cientistas do Real Climate, um aquecimento médio global de 2°C “deixaria a Terra mais quente do que o foi em milhões de anos”11. Um trabalho publicado em abril de 2019 por Matteo Willeit e colegas na revista Science Advances precisa cronologicamente esta afirmação: “a temperatura global jamais excedeu os valores pré-industriais em mais de 2°C durante o Quaternário” (os últimos 2,58 milhões de anos). Estamos, portanto, condenando-nos a uma temperatura média planetária que nossa espécie e a fortiori as civilizações florescidas nos 11 milênios de estabilidade climática do Holoceno jamais enfrentaram.

Quando esse nível calamitoso de aquecimento deve ser atingido? A se confirmarem diversas projeções, entre as quais as de Michael E. Mann (2014), em meados dos anos 2030. Para não se ultrapassar o limiar de 2°C, afirma Mann, as concentrações atmosféricas de CO2 deveriam ter-se mantido abaixo de 405 ppm. Em maio de 2019 elas romperam o limiar de 415 ppm e suas taxas de aumento quase triplicaram em seis décadas, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Taxa de aumento das concentrações atmosféricas de CO2 por década desde 1960-1969.

Fonte: Mauna Loa Observatory (MLO) <https://www.co2.earth/co2-acceleration>

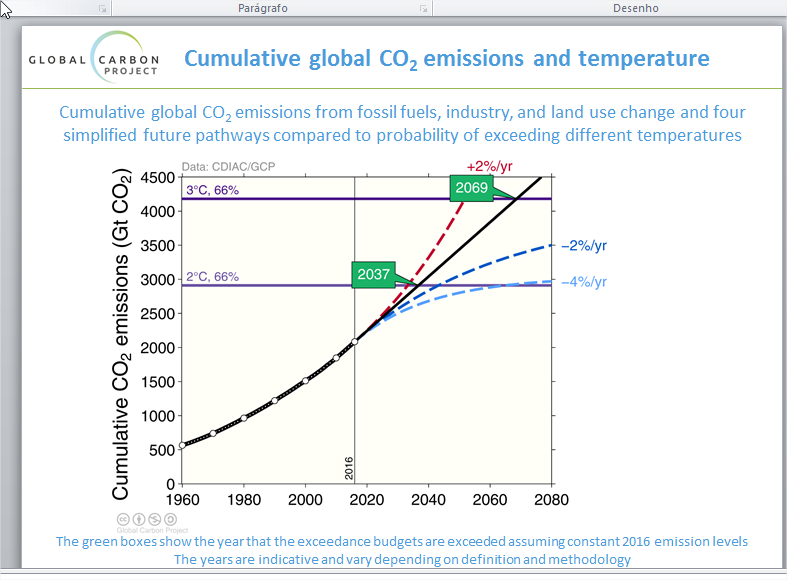

A estimativa de Michael Mann é compartilhada pelo Global Carbon Project, segundo a qual, se as emissões de CO2 fossem mantidas nos níveis de 2016, haveria 66% de chance de que o orçamento carbono para 2°C viesse a ser excedido em 2037, uma vez atingidas emissões cumulativas de 3 trilhões de toneladas de CO2. Aumentando essas emissões em 2% ao ano após 2016 (estamos pouco abaixo disso no triênio 2017-2019), esse orçamento será superado antes, conforme mostra a Figura 9.

Um aquecimento de 1,5°C é iminente e será atingido no terceiro decênio

Em 2016, Chris Field, co-diretor do IPCC, declarou: “A meta de 1,5°C parece agora impossível ou ao menos uma tarefa muito, muito difícil” (McKie, 2016). Na COP24, Hans-Joachim Schellnhuber desabafou: “Vamos perder a meta [de 1,5°C] com certeza”. (Angelo, 2018). De fato, o MET Office prevê um aquecimento de até 1,57°C acima dos níveis de 1850–1900 em ao menos um ano até 202312. A Figura 10 mostra esse prognóstico do MET Office:

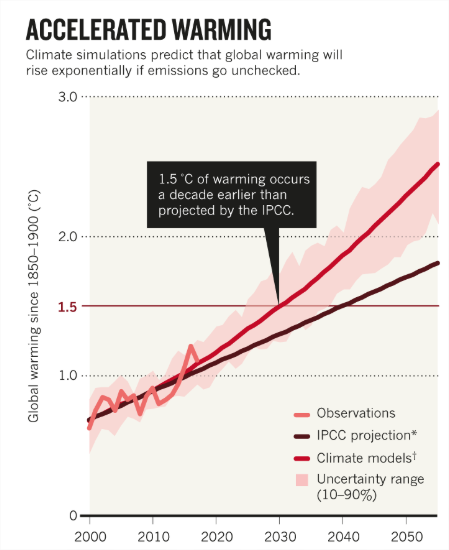

Esse primeiro patamar do caos climático pode ser ultrapassado momentaneamente até 2023, e deve ser cruzado irreversivelmente logo em seguida. Em 2016, Kevin Trenberth observou: “Não vejo em absoluto como não ultrapassaremos o limite de 1,5°C na próxima década ou num prazo do gênero” (Schlossberg, 2016). Para Yangyang Xu, Veerabhadran Ramanathan e David Victor (2018), a meta de 1,5°C será cruzada por volta de 2030, bem antes do que sugere o IPCC. “Novas simulações”, afirmam os autores, “predizem que o aquecimento global evoluirá exponencialmente com emissões incontidas”. É o que mostra a Figura 11.

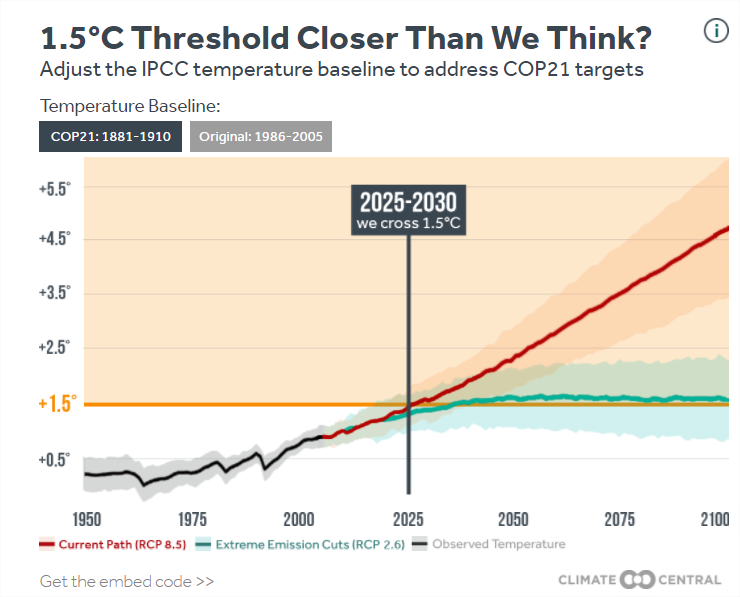

Também Benjamin Henley e Andrew King (2017) projetam um aquecimento de 1,5°C entre 2026 e 2031, dependendo da fase prevalecente da Oscilação Interdacadal do Pacífico (IPO), e o Climate Central projeta 1,5°C para o quinquênio 2025–2030, conforme mostra a Figura 12.

Figura 12: Projeção de aquecimento médio superficial global, terrestre e marítimo combinados, em relação ao período pré-industrial (1850-1900), segundo duas trajetórias: 1) a trajetória atual (RCP 8.5 W/m² ); 2) trajetória com cortes extremos de emissões de gases de efeito estufa (RCP 2.6 W/m² ).

Fonte:Climate Central Research Report, Flirting with the 1.5°C Threshold. 20/4/2016.

O gráfico acima mostra duas trajetórias: emissões incontidas de GEE (RCP8.5) e emissões radicalmente reduzidas (RCP2,6). Em ambas, o limite de aquecimento de 1,5°C será cruzado. Mas a diferença entre elas é crucial. Na trajetória caracterizada por reduções extremas de emissões de GEE (RCP 2.6 W/m² ), o limite de 1,5°C só é cruzado por volta de 2040. Em seguida, o aquecimento perde força e o clima estabiliza-se por volta de 2050. Essa trajetória concede muito mais tempo para a adaptação, para a recuperação das florestas e para a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis de baixo carbono, além de aumentar as chances de generalização de tecnologias capazes de lidar com esse novo estado do clima. Já na trajetória atual (RCP8.5 W/m² ), o aquecimento de 1,5°C é cruzado nos próximos cinco a dez anos, em rápida transição para aquecimentos cada vez maiores nos decênios sucessivos: um aquecimento de 2°C é ultrapassado nos anos 2030 e o aquecimento médio global chega em 2100 a superar 4,5°C, com margens de incerteza que vão de 3,5°C a 6°C. O intervalo de incerteza entre esses dois extremos (3,5°C–6°C) não é obviamente irrelevante, mas, repita-se, qualquer aquecimento acima de 3°C é considerado catastrófico, isto é, suficiente para possivelmente inviabilizar qualquer projeto de sociedade organizada.

Colapso da criosfera e elevação do nível do mar

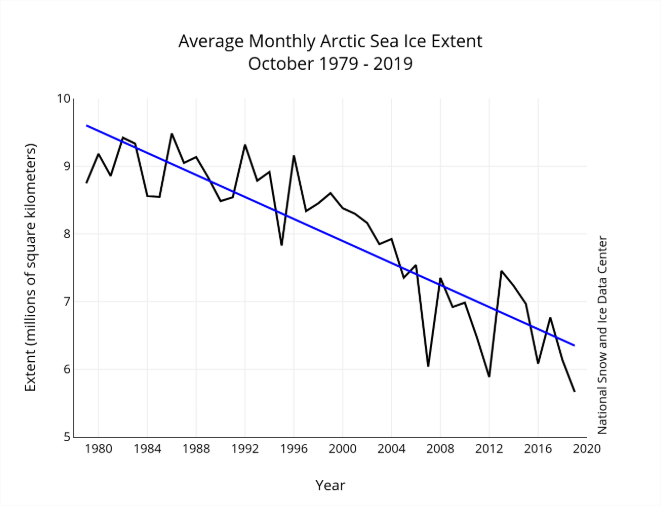

As 13 menores extensões do gelo marítimo no Ártico ocorreram nos últimos 13 anos, sendo 2007, 2012 e 2019 os três piores anos, como mostra a Figura 13.

Figura 13: Extensão média do gelo marítimo no Ártico entre outubro de 1979 e outubro de 2019 (em milhões de km²).

A extensão média do gelo marítimo no Ártico atingiu seu mínimo histórico para outubro em 2019. Segundo o National Snow and Ice Data Center (NSIDC), “a taxa linear de declínio para Outubro é 81.400 km² por ano, ou 9,8% por década em relação à média do período 1981–2010”. Como se pode observar na Figura 13, o ritmo desse degelo não é uniforme, o que dificulta projeções sobre a data do primeiro “Blue Ocean Event” (BOE), isto é, o momento em que a extensão do gelo marinho do Ártico cairá, no final do verão, abaixo de 1 milhão de km². Um primeiro BOE pode advir doravante em qualquer final de verão setentrional e, de qualquer modo, ainda no segundo quarto deste século. O impacto desse degelo é imenso. Como afirma Peter Wadhams (2017): “Quando o gelo marítimo estival [do Ártico] ceder lugar ao oceano aberto, o albedo diminuirá de 0,6 a 0,1, o que acelerará sucessivamente o aquecimento do Ártico e de todo o planeta”. Acelerará sobretudo o degelo do permafrost terrestre, os solos permanentemente gelados. Foi recentemente sugerido, a partir de dados paleoclimáticos, que o permafrost terrestre, que cobre 24% das terras setentrionais, torna-se particularmente vulnerável nos períodos em que o gelo marítimo no Ártico atinge menores extensões (Vaks, Mason, Henderson, 2020). Ora, o derretimento do permafrost terrestre e dos sedimentos marinhos no Ártico já está liberando quantidades inquietantes de CO2. e de metano (Turetsky et al. 2019) e pode vir em breve a liberar esse gases, principalmente metano, em escala catastrófica e em um ritmo não linear ou mesmo abruptamente. Motivo maior de preocupação aqui é o derretimento dos sedimentos marinhos, muito ricos em metano, da Plataforma Marítima da Sibéria Oriental (ESAS), com 2,1 milhões de km² de leito marinho muito raso, isto é, com uma profundidade média de 50 metros e mais de 75% de sua área com menos de 40 metros, cada vez mais longamente exposta à radiação solar, por causa da retração do gelo marinho. Para piorar ainda mais esse quadro, trata-se de uma região tectonicamente ativa, o que pode causar liberações súbitas de metano aprisionado em seu subsolo (Schmidt, 2004; Schuur, 2015; Shakova et al., 2017; Shakhova, Semiletov, Chuvlin, 2019; Wadhams, 2017).

A cada degelo de 361,8 gigatoneladas de gelo terrestre corresponde a elevação de 1 mm do nível médio do mar (IPCC) e, de modo geral, cerca de 90% das geleiras terrestres estão diminuindo. A Antártica perdeu quase três trilhões de toneladas de gelo desde 1992 e a Groenlândia perdeu 3,8 trilhões de toneladas nesse mesmo período. A rapidez do degelo da Groenlândia quase quadruplicou entre 2003 e 2012: “o manto de gelo da Groenlândia e suas calotas periféricas estavam perdendo massa a uma taxa de cerca de 102 Gt/ano [Gt = gigatonelada = um bilhão de toneladas] em 2003. Dez anos e meio mais tarde, essa perda aumentou quase quatro vezes, para 393 Gt/ano” (Bevis et al. 2019). E após uma breve pausa em 2013, a perda de gelo nessa região voltou a se acelerar (Schwartz, 2019). Segundo Michael Bevis, autor dessas mensurações: “Estamos vendo o manto de gelo [da Groenlândia] atingir um ponto de virada”. E acrescenta: “veremos elevações cada vez mais rápidas do nível do mar num futuro discernível. (…) Uma vez cruzado esse ponto crítico, a única questão que resta é: quão grave isso se torna?” (Rosane, 2019). O mesmo diagnóstico foi avançado por Wilfried Haeberli, um glaciologista da Universidade de Zurique (Rich, 2018):

Muito provavelmente, o aquecimento global eliminará a maior parte das geleiras dos Alpes nas próximas poucas décadas. Estamos presenciando agora a ultrapassagem do ponto de virada da primeira peça de dominó — as geleiras — num complexo sistema de peças de dominó, os sistemas naturais da Terra. E estamos perdendo opções para a ação. É tarde demais para salvar as geleiras.

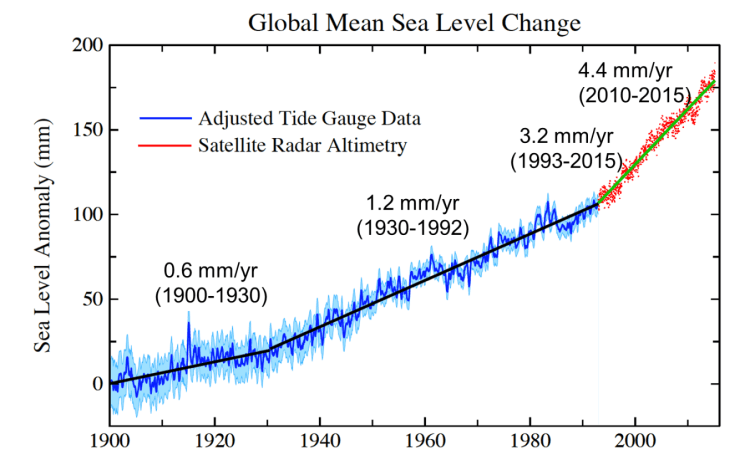

Por causa da dilatação térmica dos oceanos e do colapso das coberturas de gelo terrestre, a aceleração da elevação média do nível do mar (GSLR) é agora vertiginosa, como mostra a Figura 14.

Figura 14: Elevação média do nível do mar segundo medições por boias (linha azul, até 1992) e por altímetros em radares de satélites, a partir de 1993.

Fonte: Hawai’i Climate Adaptation Portal <http://climateadaptation.hawaii.gov/sea-level-rise/>.

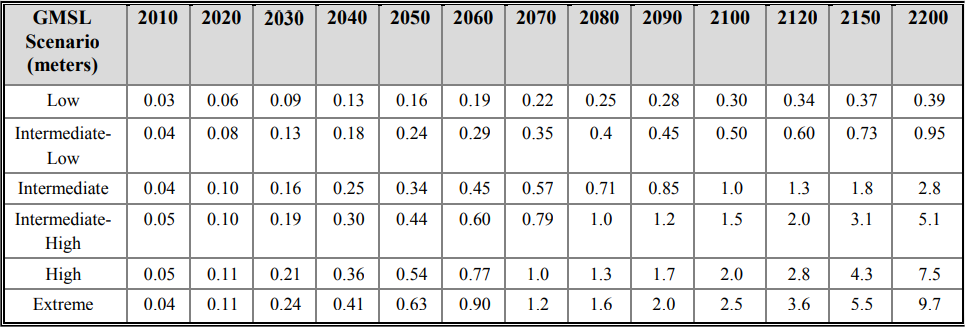

Segundo John Englander (2019), “em 13 anos, de 1998 a 2011, a velocidade dessa elevação mais que dobrou, de 1,5 mm a 3,2 mm por ano. Nos seis anos seguintes (2012–2017), ela aumentou mais de 50%, indicando um crescimento exponencial”. Entre 2012 e 2017, ela atingiu 5 mm por ano. A NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) do EUA mostra as seguintes projeções de elevação média do nível do mar, segundo seis cenários:

Cinco observações podem ser feitas a partir dessa tabela:

- Os cenários “Low” e “Intermediate-Low” podem ser cientificamente plausíveis, mas não são realistas, pois assumem que não haverá aceleração ulterior na elevação média do nível do mar;

- O cenário “High” é o mais provável, pois mantém o ritmo atual de RCP8.5 W/m² , tal como definido pelo IPCC;

- Segundo Sweet e colegas (2017, p. 21): “Novas evidências sobre as camadas de gelo da Antártida, se mantidas, podem aumentar em muito a probabilidade dos cenários ‘Intermediate-High’, ‘High’ e ‘Extreme’, sobretudo para as projeções RCP8.5”.

- Até 2030, deve ocorrer uma elevação media global do nível do mar (GMSL) entre 16 cm e 21 cm acima dos níveis de 2000 (cenários “Intermediate” a “High”), quase o equivalente aos 22,6 cm de elevação observada entre 1880 e 2013. Mesmo uma elevação média de 13 cm acima do nível de 2000 (“Intermeditate Low”) será suficiente para causar inundações calamitosas em inúmeras cidades ao redor do mundo.

- Até 2050, essa elevação será provavelmente de cerca de 50 cm, segundo os cenários mais prováveis e quase certamente não inferior a 34 cm (cenário “Intermediate”) acima dos níveis de 2000.

Novas projeções acerca do nível de impacto sobre as sociedades da elevação média do nível do mar nos próximos três decênios foram fornecidas por Scott Kulp e Benjamin Strauss (2019), dois cientistas do Climate Central. Trabalhando com um modelo mais aprimorado do relevo costeiro (Digital Elevation Model ou Coastal/DEM), eles calculam que, mantido o cenário 4.5 RCPW/m² (cenário de emissões de GEE muito abaixo do atual), cerca de 300 milhões de pessoas vivem hoje em terrenos que estarão abaixo da linha da maré alta até 2050. A Tabela 3 mostra a comparação entre o antigo modelo (SRTM = Shuttle Radar Topography Mission Nasa) e o novo modelo (CoastalDEM da Climate Central), no que se refere ao número de pessoas impactadas por inundações durante a maré alta em seis países e no total.

Como bem afirma Wilfried Haeberli, acima citado, além do clima e do declínio da criosfera, outros elementos críticos do planeta em forte degradação — a maior parte dos ecossistemas, a biodiversidade, as correntes marítimas etc. — estão prestes ou em vias de adentrar essa zona de irreversibilidade e de transição rápida para outro estado, o que deve interagir com o clima de nosso planeta e desestabilizá-lo ainda mais rapidamente. Para um sem número de espécies, inclusive a humana, o desequilíbrio de todos esses elementos do sistema Terra está limitando de modo crescente a habitabilidade do planeta.

A extinção em massa de espécies

Já em 2005, o relatório Ecosystems and human well-being. Synthesis, documento chave do Millennium Ecosystem Assessment, afirmava:

A taxa de extinções conhecidas de espécies no século passado é cerca de 50 a 500 vezes maior que a taxa de extinção calculada a partir dos registros fósseis, a qual é de 0,1 a 1 extinção por 1000 espécies por 1000 anos. A taxa é até 1000 vezes maior do que as taxas de base se espécies possivelmente extintas forem incluídas.

“Os humanos estão impelindo um milhão de espécies à extinção”, afirma um artigo de grande impacto publicado em 2017 por Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich e Rodolfo Dirzo. Pode-se, mais uma vez, pontuar que seria mais acurado precisar o sujeito dessa frase: não são “os humanos” em geral, mas o capitalismo global, presa de sua própria lógica expansiva e destrutiva, o responsável primário da aniquilação da biodiversidade em curso. Mas o fato é que, de qualquer modo, os números não mudam: um milhão de espécies ou 12,5% do total estimado de espécies (eucariontes) podem se extinguir, muitas delas nas “próximas poucas décadas”, segundo a primeira Avaliação do IPBES, publicada em maio de 2019 e bem sintetizada na Figura 15.

Figura 15: Número total estimado de espécies eucariontes e porcentagem das espécies que podem ser levadas à extinção nas próximas poucas décadas. 10% das espécies de insetos, 40% das espécies de anfíbios e 33% dos recifes de corais, tubarões e mamíferos marítimos.

Fonte: <https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment>.

Além disso, uma entre quatro espécies de mamíferos avaliados estão ameaçadas de extinção, segundo a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. O Living Planet Index (LPI — WWF/ZSL 2018) mostra diminuições verdadeiramente catastróficas das populações de vertebrados no último meio século. Globalmente, 60% das populações de vertebrados foram eliminadas, sobretudo pela ação humana, entre 1970 e 2014, porcentagem que sobe para 89% na América Central e do Sul. Kenneth Rosenberg e colegas (2019) estimam uma perda líquida de quase 3 bilhões de pássaros na América do Norte, ou 29% de sua abundância em 1970, com acentuado declínio da biomassa de pássaros migratórios nos últimos dez anos. Na Austrália, mais de 10 milhões de hectares devastados por incêndios sem precedentes, mas claramente previstos, levaram à incineração imediata de mais de um bilhão de vertebrados (mamíferos, répteis aves e marsupiais), muitos deles exclusivos dessa região. Algumas espécies já ameaçadas, como o marsupial do gênero Sminthopsis (Kangaroo Island dunnart), podem ter sido inteiramente eliminadas pelo fogo. E o número de mortes é por certo muito maior se se levar em conta outros grupos taxonômicos. “Não estamos falando apenas de koalas; estamos falando de mamíferos, aves, plantas, fungos, insetos outros invertebrados, e bactérias e microorganismos, todos eles críticos para o sistema”, afirma Maunu Saunders, da University of New England em Armidale. Além disso, muitos animais podem ter conseguido escapar do fogo, mas quando seu habitat é destruído, eles provavelmente morrerão também, vítimas de sua inadaptação a outros habitats. Para Chris Dickman, da Universidade de Sidney, “o que estamos vendo são os efeitos das mudanças climáticas. Diz-se por vezes que a Austrália é o canário na mina de carvão, com os efeitos das mudanças climáticas sendo vistos aqui antes e mais gravemente”13.

Em meu livro, Capitalismo e colapso ambiental (2015), sugeri o neologismo hipobiosfera para caracterizar essa situação de empobrecimento extremo da biosfera. O termo se refere às últimas áreas remanescentes do planeta, vítimas de desmatamento e de defaunação em escala industrial, que privarão em breve a biosfera da muitas de suas formas de vida animal e vegetal ainda presentes hoje na natureza. Estamos hoje vivendo na antessala de uma hipobiosfera. Segundo Yinon Bar-On, Rob Phillips e Ron Milo (2018), os humanos representam atualmente cerca de 36% da biomassa de todos os animais e os animais de criação e domésticos representam 60% dessa biomassa. Os mamíferos silvestres representam hoje apenas 4% da biomassa terrestre.

Hoje, a biomassa de seres humanos (± 0,06 Gigatoneladas de carbono, Gt C) e a biomassa dos animais de criação (± 0,1 Gt C, dominada por bovinos e porcos) superam em muito a dos mamíferos selvagens, com uma massa de 0,007 Gt C. O mesmo se aplica a aves selvagens e domesticadas. A biomassa de aves domésticas (± 0,005 Gt C, dominada por galinhas) é cerca de três vezes maior que a de aves selvagens (± 0,002 Gt C). (…) A intensa caça e exploração de mamíferos marinhos diminuiu aproximadamente em cinco vezes sua biomassa global (de ± 0,02 Gt C a ± 0,004 Gt C). Enquanto a biomassa total de mamíferos selvagens (marinhos e terrestres) diminuiu por um fator de ± 6, a massa total de mamíferos aumentou aproximadamente quatro vezes, de ± 0,04 Gt C para ± 0,17 Gt C, devido ao grande aumento da biomassa da humanidade e do gado a ela associado.

Os impactos atuais sobre os humanos

Não estamos ainda no nível de um “sofrimento inaudito” (untold suffering), anunciado no início deste artigo. Mas mortes e sofrimento humano e de outras espécies decorrentes apenas do nível atual de aquecimento médio global (1,2°C acima do período pré-industrial) já são tremendos, sobretudo para as populações mais vulneráveis. Um relatório da Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR) alerta para o fato que14:

Entre 1998 e 2017, desastres geofísicos relacionados ao clima mataram 1,3 milhão de pessoas e deixaram 4,4 bilhões de pessoas feridas, sem casa, deslocadas ou necessitadas de assistência de emergência. (…) 91% de todos esses desastres foram causados por inundações, tempestades, secas, ondas de calor e outros eventos meteorológicos extremos.

Os prejuízos materiais ocasionados por esses desastres nesse período, acrescenta esse documento, atingem quase US$ 3 trilhões (US$ 2.908 bilhões), 77% dos quais (US$ 2.245 bilhões) tiveram por causa as mudanças climáticas. Em geral, as perdas relatadas, provocadas por eventos meteorológicos extremos, aumentaram 151% na comparação entre os dois vintênios: 1978–1997 vs. 1998–2017.

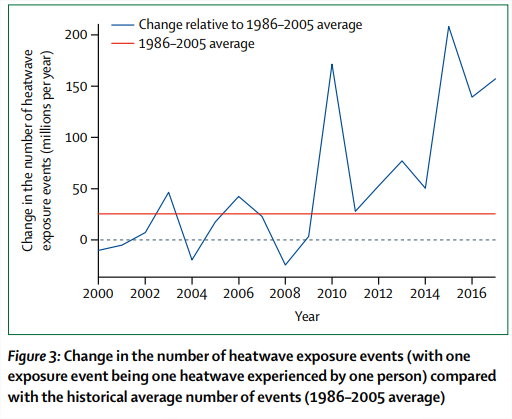

Sobre o aumento das ondas de calor extremo, o Lancet Countdown on Health and Climate Change (Watt et al. 2018) traz dados inequívocos: em 2017, ocorreram 157 milhões de eventos adicionais de ondas de calor (um evento de exposição sendo uma onda de calor sofrida por uma pessoa), em relação ao período de base 1986–2005, 18 milhões a mais que em 2016, tal como mostra a Figura 16.

Figura 16: Mudanças de eventos de exposição a ondas de calor (sendo um evento de exposição entendido como uma onda de calor sofrida por uma pessoa), em relação ao período 1986 — 2005.

Fonte: Nick Watt et al., “The 2018 report of the Lancet Countdown on health and climate change: shaping the health of nations for centuries to come”. The Lancet, 392, dezembro de 2018, p. 2485, figura 3. <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932594-7>.

Esses são indicadores de um estágio inicial de colapso. Nick Watt, coordenador do estudo, declarou, com efeito, que esses eventos “não são algo acontecendo em 2050, são coisas que estamos vendo hoje” (Carrington, 2018).

Os serviços outrora prestados pelos ecossistemas estão cada vez mais ameaçados. Uma revisão publicada por Brett Scheffers e colegas na revista Science, em 2016, mostra que 82% de 94 processos ecológicos que suportam a vida no planeta (32 em ecossistemas terrestres, 31 em ecossistemas marinhos e outros 31 em ecossistemas de água doce), analisados na literatura científica, estão sofrendo impactos das mudanças climáticas. Os ecossistemas, que em nosso sonho antropocêntrico julgamos dominar, deixarão cada vez mais de nos “prestar serviços” e tornar-se-ão mais hostis ao homem e a outras espécies ao longo deste século. Hoje, nada menos que “33% dos solos do planeta já estão degradados e mais de 90% podem se tornar degradados até 2050. (…) As taxas estimadas de erosão dos solos em terras agricultáveis ou em pastos são 100 a 1000 vezes mais elevadas que as taxas de erosão natural. (…) A erosão dos solos pode levar a perda de até 50% das colheitas”. Tais são as mensagens centrais da FAO, divulgadas no Global Symposium on Soil Erosion (FAO/GSER19). Elas explicam em grande parte, ao lado das mudanças climáticas e da escassez hídrica, o aumento de pessoas vitimadas pela fome e a subnutrição por três anos consecutivos: de 785 milhões em 2015 a 822 em 2018. A maior insegurança alimentar é causada também pelo aquecimento e a acidificação dos oceanos, pela poluição marítima e pela sobrepesca corporativa, fatores que, combinados, ameaçam desertificar os oceanos de peixes e de outras formas de vida. No que se refere à sobrepesca, Daniel Pauly and Dirk Zeller (2016) mostram que os estoques de peixes estão declinando agora à razão de um milhão de toneladas por ano, um ritmo três vezes superior às estimativas da FAO (Carrington, 2016). Outro fator central dessa maior insegurança alimentar e em geral desse processo de desfiguração dos ecossistemas é, como já mencionado, a crescente escassez hídrica, resultante da emergência climática e do uso insustentável da água pela mineração, pela indústria de combustíveis fósseis e pelo agronegócio globalizado. Ela deve afetar gravemente um terço da humanidade já ao longo do próximo decênio, criando até 2030 um déficit de 40% entre oferta e demanda de água (Siddiqi, 2017). Os lagos estão em geral se aquecendo em média 0,34°C por década desde 1985 (Ravilious, 2016), com maiores níveis de evaporação, menos nutrientes e impactos enormes em sua biodiversidade e em seu potencial de alimentar os humanos. Muitos lagos, alguns de grandes extensões, desapareceram ou sobrevivem apenas residualmente nos últimos anos, como o Poopó na Bolívia (2.700 km²), o Atescatempa na Guatemala, o Chade no Sahel e o Poyang na China. Dados colhidos desde 2003 pelo satélite GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) mostram que um terço dos 37 maiores aquíferos do mundo já estão em fase avançada de esgotamento, posto não serem regularmente realimentados pela chuva, e 21 deles estão em declínio, sobretudo na Índia, China, EUA, vários países da África e da Europa e o aquífero Guarani, no Brasil. Hoje, “quase 5 bilhões de pessoas vivem em áreas onde ameaças à segurança hídrica são prováveis” (Rodell et al. 2018).

A premissa que precisamos admitir

O que fazer diante da evidência do colapso socioambiental em curso? Antes de ensaiar qualquer resposta a essa questão inevitável, é preciso se dar conta de seu ineditismo na história do saber humano. A escatologia, o pensamento sobre o fim, sempre pertenceu aos domínios caliginosos da religião. Hoje, esse pensamento emana da ciência, bem como da experiência imediata de um número crescente de sociedades ameaçadas de inviabilização. Justamente por seu caráter científico, respostas a essa questão podem ser avançadas com segurança. Sabemos que as causas do processo de nosso colapso residem em nossos sistemas energético, alimentar e de transporte, intensamente emissores de GEE e destruidores da biosfera. O que se deve fazer a respeito é igualmente conhecido: abandonar os combustíveis fósseis e o modelo agropecuário dominante, diminuir drasticamente a dieta baseada em proteínas animais, remodelar o sistema industrial, de modo a minimizar seus impactos e resíduos e, enfim, superar a compulsão consumista dos 10% mais ricos da humanidade, detentores de cerca de 90% da riqueza material da humanidade. Há tecnologia disponível para essas mudanças, que trarão inclusive aumento do bem-estar humano e das demais espécies.

Isso posto, se o problema tem causas bem compreendidas e suas soluções estão ao alcance de nossas tecnologias, por que continuamos a acelerar na direção errada? Por que mantemos em funcionamento a engrenagem expansiva do capitalismo, necessariamente destrutiva de um mundo finito? Afirmar que não superamos o capitalismo por causa da resistência ideológica e militar das elites é uma resposta óbvia, mas não suficiente. Nenhum regime ecocida e suicida se mantém indefinidamente pela simples força das armas e de narrativas enganosas. Não superamos o capitalismo porque superá-lo requer admitir a premissa, terrivelmente dolorosa, de que um aquecimento médio global superficial de 1,2°C acima do período pré-industrial nos coloca numa situação-limite: o planeta se aqueceu em média 0,2°C apenas entre 2015 e 2019 e se prevê com alta confiança que nos anos 2020 esse ritmo de aquecimento permaneça ou se intensifique ainda mais, dadas suas dinâmicas inerciais e o fato de que as causas primárias do aquecimento — a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento — continuam aumentando. Ora, nenhuma sociedade, por mais recursos que tenha, permanece minimamente funcional num planeta em média apenas 1°C mais quente do que ele já está hoje. Como afirma Sir Brian Hoskins, diretor do Grantham Institute for Climate Change: “Não temos evidência de que um aquecimento de 1,9°C é algo com que se possa lidar facilmente, e 2,1°C é um desastre” (Simms 2017). É um desastre não apenas por seus impactos previstos e modelados no mapa-múndi da Figura 8 (acima), mas porque tal nível de aquecimento jamais foi enfrentado pelo Homo sapiens (Willeit et al., 2019) e é, sobretudo, uma rápida transição para aquecimentos ainda maiores, sob os quais estará em jogo a sobrevivência de nossa espécie e de inúmeras outras. Engajar a sociedade no combate a essa situação-limite, mantendo e aprofundando a democracia e as liberdades civis, é, portanto, o imperativo maior da atualidade. Esse imperativo é a premissa que temos que aceitar, com todas as suas implicações políticas.

Qualquer analogia entre esse imperativo atual e nosso passado histórico é apenas aparente. Nos séculos XIX e XX, a crença em nossa capacidade de promover saltos e superações históricas da ordem social inscrevia-se no debate intelectual e no embate político em torno do “melhor” projeto de sociedade. No século XXI, não é mais de progresso que se trata. A utopia de nosso século não é mais criar uma sociedade mais “desejável”. A utopia de nosso século é a sobrevivência. Superar a pulsão expansiva inerente ao capitalismo tornou-se uma condição elementar de viabilidade de nossas sociedades. Mas essa superação só será concebível e realizável se entendermos de uma vez por todas que a economia é um subsistema da ecologia, e não o contrário. Como reitera incessantemente Herman Daly (2015):

A economia é um subsistema aberto da mais ampla ecoesfera, a qual é finita, não-crescente e materialmente fechada, embora aberta a uma contínua, mas não crescente, transferência de energia solar. (…) Há um óbvio conflito físico entre o crescimento da economia e a preservação do meio ambiente.

A única saída para reconduzir a economia às possibilidades da ecologia, de modo a evitar os piores cenários do colapso ambiental em curso, é o aprofundamento da democracia, pois só esta permite arrebatar das corporações o controle dos setores estratégicos da sociedade: energia, alimentação e transporte.

Uma plataforma política de sobrevivência para o nosso tempo

As respostas da sociedade contemporânea à degradação ambiental permanecem, como é óbvio, insuficientes. E é forçoso reconhecer que as dinâmicas positivas, embora crescentes, não estão evoluindo numa velocidade superior às dinâmicas negativas. Mas é sempre bom não esquecer que, para dizê-lo nos termos de Hegel, mudanças quantitativas cumulativas podem ocultar súbitas mudanças qualitativas, de modo que novos paradigmas podem se impor com imprevisível rapidez na mentalidade coletiva e no comportamento social. Com essa possibilidade em mente, conviria esboçar como o imperativo de engajar a sociedade no combate à presente situação-limite poderia se desdobrar nos cinco pontos de uma plataforma de sobrevivência:

- diminuição da desigualdade e da pressão antrópica sobre o sistema Terra são duas faces da mesma moeda e pressupõem-se reciprocamente. Diminuir a pressão antrópica sobre os ecossistemas requer acesso universal à renda mínima e à infraestrutura sanitária, a uma agricultura não destrutiva da biosfera, à gestão de resíduos, à igualdade de gêneros, ao planejamento familiar assistido pelo Estado, à educação e a energias renováveis de baixo carbono;

- superação da noção de soberania nacional absoluta. Nossa sobrevivência como sociedade depende de nossa capacidade de superar os limites mentais do nacionalismo. Tornou-se agora imprescindível uma governança global investida de poder mandatório no que se refere à descontinuação dos combustíveis fósseis, ao desmatamento zero e à recuperação florestal, poder este de natureza democrática, i.e., emancipado do poder de veto de instâncias como o Conselho de Segurança da ONU. Diga-se de passagem que globalização política não significa fazer tabula rasa das peculiaridades culturais que fazem a riqueza da civilização humana. Significa, ao contrário, protegê-las dos mercados homogeneizantes;

- desmontagem da globalização econômica, acompanhada por uma transfusão recíproca entre tecnologias “de ponta” e saberes tradicionais. Como afirma Yvo de Boer, ex-secretário-executivo da UNFCCC: “A única maneira de que um acordo em 2015 [o Acordo de Paris] atinja o objetivo de 2°C é desmantelar a economia global” (The only way that a 2015 agreement can achieve a 2°C goal is to shut down the whole global economy) (Jung et al. 2015). Será preciso, para tanto, diminuir o consumo de energia e bens dos 10% mais ricos, dissociando ao mesmo tempo as métricas de qualidade de vida dos padrões insanos do consumismo desses 10%;

- abandono do sistema alimentar imposto pela agroquímica e pela finança internacional, sistema intoxicante, altamente emissor de GEE, destruidor das florestas, da biodiversidade, dos recursos hídricos e, em breve, da própria agricultura. Cerca de um quarto dos alimentos humanos (sem contar a alimentação animal) provém do comércio internacional (Rundgren, 2018). A autossuficiência alimentar dos territórios é a única possibilidade de minimizar o contágio sistêmico das próximas crises de carestia e insegurança alimentar, a exemplo do ocorrido em 2007–2008 (Ahmed, 2013);

- enfim, engajamento total da ciência na produção de conhecimento e tecnologia voltados para a atenuação do colapso, construindo pontes para a viabilização dos quatro pontos acima enunciados. A Universidade lançou luz sobre as causas e as dinâmicas das crises socioambientais que agora se converteram em dinâmicas de colapso. Mas esse mérito só faz aumentar a necessidade, para seus membros e para a própria instituição, de sair de suas zonas de conforto e de seus nichos de especialidade e assumir as responsabilidades éticas e políticas de seu saber. Para tanto, é mais que nunca imprescindível levar adiante a exortação de Edgar Morin (1999) à religação dos saberes. O maior desafio intelectual do mundo contemporâneo é perfazer o duplo movimento de incorporar a cultura científica na cultura política e vice-versa.

Todas as posições democráticas dominantes do espectro ideológico, as únicas com as quais é possível, e é mais que nunca preciso, contar para evitar o pior, não estão vivendo no presente. Estão presas a agendas desenvolvimentistas, que não percebem o colapso socioambiental em curso senão como uma remota eventualidade futura. Insista-se: não há contradição entre a “velha” agenda de justiça social e a nova agenda ditada pela emergência climática e ambiental. Pelo contrário! Há convergência e interdependência entre elas, desde que não se reduza a noção de desenvolvimento ao simples crescimento do PIB.

Alguns grupos e movimentos sociais já despertaram para as realidades terrivelmente sombrias do presente e do segundo quarto do século XXI e as estão confrontando: os povos indígenas e tradicionais das Américas, no Brasil, especificamente, também setores do MST e da Igreja e, em geral, ONGs e movimentos como os Fridays for Future, o Extinction Rebellion, entre muitos outros movimentos, sobretudo juvenis e feministas. Contagiar setores crescentes da sociedade com a lucidez e a energia desses grupos e movimentos sociais, por mais irrealista que essa tarefa pareça hoje, é, paradoxalmente, a única forma realista de encarar os anos 2020, ao longo dos quais o destino da humanidade será decidido. Num artigo-editorial da Science Advances, Thomas Lovejoy e Carlos Nobre (2019) afirmam sobre a Amazônia: “Hoje, estamos exatamente diante de um momento de destino: o ponto de inflexão está aqui, é agora”. Trata-se de uma evidência para a Amazônia, mas essa evidência se aplica, embora com ênfases regionais e em graus diversos, ao sistema Terra como um todo. Vivemos os últimos anos em que a história humana ainda poderá ser escrita fundamentalmente pelos homens. Perder essa última chance significa perder nosso protagonismo sobre nosso próprio destino, pois a história será cada vez mais preponderantemente escrita pelas alças de retroalimentação dos desequilíbrios antropogênicos do sistema Terra, em especial os desequilíbrios do sistema climático e da biosfera, em estreita sinergia.

Acima reportei que mais aquecimento virá, inevitavelmente, isto é, mesmo se não adicionássemos a partir de hoje nenhum grama de GEE à atmosfera e aos oceanos. Isso significa que pela primeira vez na história moderna estamos condenados a um futuro pior. A questão é: quão pior? Isso ainda depende de nós. Muito ainda pode ser evitado, à condição de agirmos aqui e agora para atenuar a espiral destrutiva. Essa é a mensagem central da ciência, da razão, do direito, da solidariedade entre os humanos e de nossa dependência existencial de inúmeras outras espécies, com as quais precisamos aprender a compartilhar este planeta. Cada décimo de grau a menos no aquecimento global e cada espécie preservada é crucial, pois cada décimo de grau a mais e cada ameaça de extinção implicam doravante um planeta muito mais hostil a nós e à vida em geral.